Storia, istruzioni per l’uso – Vol. I: utilità e utilizzo

I profani istruiti e alcuni studiosi credono che ”possiamo leggere il passato solamente in rapporto al presente”. [Ciò sarebbe dovuto a] ostacoli insuperabili, come la soggettività psicologica, i bias culturali, le inclinazioni politiche e la più grande di tutte – la lingua. I profani aderiscono a questa visione perché questa infonde in loro il (falso) senso di sicurezza e di convincimento che qualsiasi cosa possano pensare del passato, essi non possano sbagliarsi […] Il loro è un atteggiamento egualitario di fronte alla verità, che significa che qualsiasi cosa essi pensino del passato non può essere meno vera di quel che gli storici dicono: la loro verità è eguale a quella degli storici. I profani non sanno che se tutte le verità sono uguali, allora nessuna verità esiste davvero. […]

E ci sono anche alcuni studiosi che pensano che tutta la storia sia “storia” del presente. Questo è stato il grande tema affrontato in un grande dibattito molti decenni fa. Esso è oggi terminato e il problema è di competenza della storiografia. Gli storici che pensano oggi che “possiamo solo leggere il passato in rapporto al presente” sono o stanchi di scrivere storia o vorrebbero renderla più “contemporanea” o più “rilevante”. Questo malessere è noto come “presentismo” e nella nostra epoca delle comunicazioni di massa e di esposizione di massa, di voyerismo e televisione, quelli che vi soffrono sono ossessionati dalla “visibilità” a dall’essere “dentro” e vogliono raccontare una storia che piaccia alla gente oggi.

Così scriveva lo storico Michael Confino – specializzato in storia della Russia del XVIII e XIX secolo – più di trent’anni fa, nel 1994, in apertura al saggio “Present Events and the Representation of the past: Some Current Problems in Russian Historical Writing”. Andrea Graziosi, docente di storia contemporanea presso l’Università Federico II di Napoli, autore di numerosi scritti sullo spazio ex sovietico e annoverato tra i suoi massimi esperti, ha scritto di lui nella sua biografia:

Reputo il suo saggio “Present Events and the Representation of the Past” […] un modello insuperato. […] Sono arrivato a pensarlo come la più vicina incarnazione della saggezza che abbia mai incontrato nella mia vita.

Basta leggere alcuni suoi saggi per comprendere che queste parole non hanno a che vedere con l’adulazione, ma col profondo rispetto professionale e intellettuale. Per quel che vale, io stesso ho in prima persona provato quanto descritto da Graziosi e solo successivamente scoperto la biografia da lui scritta dedicata a Confino, imbattendomi in queste parole.

Questa piccola ricerca – se così possiamo definirla – nasce come risposta all’incredulità di fronte al sempre più sfacciato e avvilente uso retorico della storia. Personalmente, infatti, mi capita spesso di trovarmi di fronte all’ennesimo ricorso alla “storia” – le virgolette sono d’obbligo – nel dibattito televisivo, in una manifestazione pubblica, durante un festival o in una qualsiasi discussione tra amici e parenti, le cui fondamenta sono, a ben guardare, di cristallo. Da qui l’esigenza di far arrivare almeno ai lettori di BUTAC un messaggio vecchio almeno di trentuno anni – con tutta probabilità lo è molto di più – ma sempre tragicamente attuale.

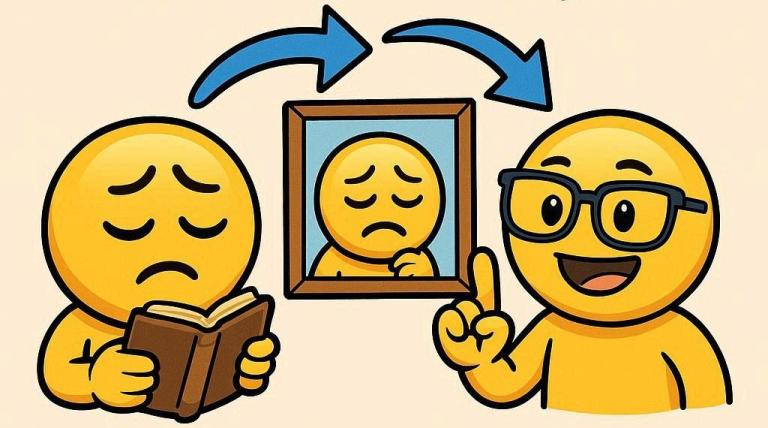

Si badi bene: questo articolo non vuole essere una condanna senza appello di coloro che, nel mezzo del discorso, fanno menzione di episodi storici. Lo scopo è piuttosto quello di mettere in luce l’assurdità di certe analogie fondate sulla banalizzazione della storia da una parte e, dall’altra, le precise dinamiche cognitive in gioco, fin troppo note a noi di BUTAC. Un problema fondamentale si pone infatti quando tali analogie vengono formulate da “alcuni studiosi”, poiché è inevitabile che vengano poi riproposte da moltitudini di “profani” in un circolo vizioso pressoché impossibile da interrompere. Il meccanismo è, nella sua complessità, sintetizzabile come segue:

- Lo “studioso” viene mosso dal proprio bias di conferma (fenomeno cognitivo per il quale siamo portati a cercare, interpretare e ricordare le sole informazioni che avvalorano le nostre aspettative e credenze);

- La storia, che coinvolge l’umanità a 360° e quanto da essa fatto nel corso di millenni, diviene il luogo perfetto dal quale selezionare ed estrarre le sole fonti utili ad avvalorare le sue credenze (cherry-picking). Egli va così ad alimentare quello stesso bias;

- Il pubblico, esposto all’ascolto dello “studioso”, soccombe a sua volta al bias di autorità (fenomeno cognitivo per il quale si considera vero o affidabile quanto sostenuto da una personalità considerata autorevole a prescindere dalle prove o dai fatti da questa presentati);

- Lo “studioso”, inebriato dalla popolarità raggiunta dalla sua persona, e il “profano”, sempre più convinto dalla popolarità dell’argomentazione, tornano al punto 1 con un’altra analogia. E il ciclo ha nuovamente inizio.

Ciò detto, un’ultima premessa. Nelle prossime righe non si intende mettere sotto accusa alcun posizionamento ideologico o politico, ma criticare l’argomentazione presentata a sostegno dello stesso. In particolare, cioè, l’analogia storica. Bene, Iniziamo.

Analisi di un caso pratico

Soffermiamoci anzitutto su un esempio concreto che, a suo modo, ci permette di fare anche un po’ di fact-checking. Parliamo dell’intervento del docente di storia medievale Alessandro Barbero in un video messaggio alla manifestazione “No al Riarmo”:

A noi storici spesso chiedono: «Ma l’epoca nostra […] a quale periodo del passato assomiglia?» Ecco io purtroppo negli ultimi tempi comincio ad avere sempre più l’impressione che l’epoca nostra assomigli paurosamente agli anni che hanno preceduto lo scoppio della Prima Guerra Mondiale.

Dopodiché, passa a puntualizzare le ragioni di tale analogia. Di seguito saranno esposte per punti e ciascuna sarà affrontata di volta in volta:

- «Allora l’Europa usciva da un lungo periodo di pace […] e anche adesso usciamo da un lungo periodo di pace»

Il piano ReArm Europe, poi Readiness 2030, è stato proposto il 4 marzo 2025 e approvato dal Parlamento Europeo otto giorni dopo, cioè dopo più di tre anni dall’inizio dell’invasione russa su larga scala dell’Ucraina, o – peggio ancora per l’analogia – a distanza di undici anni dall’inizio della prima invasione del Paese. La corsa agli armamenti del primo Novecento è avvenuta in un’Europa in pace, ma oggi siamo arrivati al quarto anno di guerra in Ucraina, per cui non si capisce come si possa sostenere che “anche adesso usciamo da un lungo periodo di pace”. - «In quei lunghi anni di pace, di guerra parlavano continuamente»

Fino almeno al momento dell’invasione non si è parlato di alcuna guerra imminente, mentre di una possibile invasione dell’Ucraina si è parlato solo gradualmente da novembre 2021 fino alla notte del 23 febbraio 2022, quando ancora in molti non credevano alla possibilità che una cosa del genere potesse succedere. Poi è successa. Solamente dopo – cioè a conflitto iniziato, non più in tempo di pace – si è incominciato a parlare di possibilità di allargamento del conflitto, per cui anche qui l’analogia non regge. - «E l’opinione pubblica intossicata […] ha cominciato a chiedere sicurezza, armamenti e alleanze»

Come si diceva sopra, non avendo mai parlato di guerra prima dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina, l’opinione pubblica non ha potuto essere precedentemente intossicata. Dopo il 24 febbraio 2022, invece, si è inevitabilmente parlato sempre più di sanzioni, armi e munizioni, ma anche di pace e de-escalation. Le voci sono state plurali, sia in ambito giornalistico che politico; ogni giorno riceviamo aggiornamenti in tempo reale (o quasi) dal fronte; gli analisti (veri o presunti) si avvicendano sul web e in televisione; infine, in tutta Italia vengono organizzate manifestazioni pubbliche per la pace o per lo stop al riarmo, proprio come quella nella quale Barbero ha preso la parola. Inoltre, oggi tutti i cittadini hanno il diritto di voto, consistente differenza con la situazione dei grandi Paesi europei nel 1914 e che determina un maggiore peso dell’opinione pubblica oggi rispetto a quello che potevano avere al tempo. - «1894 alleanza tra Francia e Russia, 1904 alleanza tra Francia e Inghilterra e immaginate i Paesi che vengono esclusi da quelle alleanze; all’epoca era la Germania»;

Come si legge perfino nelle prime righe della pagina Wikipedia sull’alleanza franco-russa, essa “fu una risposta al rinnovo della Triplice alleanza tra Germania, Austria e Italia”. È ovviamente da escludersi che il prof. Barbero non lo sappia, per cui quanto da lui sostenuto va spiegato altrimenti. A questo tema, dunque, dedichiamo qualche riga in più, poiché guardandolo da vicino risulta rivelatore di grandi criticità.

L’inizio della Prima guerra mondiale è da farsi risalire alla dichiarazione di guerra dell’Austria-Ungheria alla Serbia, ma al suo termine è stata la Germania ad essere punita in quanto principale artefice dell’immane tragedia. Ciò fu dovuto al fatto che fu lei a dichiarare guerra sia alla Russia che alla Francia, invadendo quindi il Belgio e determinando così l’ingresso in guerra dell’Inghilterra, finendo in questo modo per allargare il conflitto all’Europa e al mondo. Ecco quindi che la Germania può essere presentata come causa più immediata della guerra, ma si può allo stesso tempo sostenere che di cause ve ne siano di più profonde. Ed ecco allora che il Paese può essere posto in più forte analogia con la Russia, esclusa dall’alleanza atlantica e indubbiamente causa più immediata dell’attuale conflitto, ma prima della quale ve ne sono da ricercare di altre. Quindi, qualora l’analogia avesse lo scopo di ricollegarsi a una precisa narrazione degli eventi e veicolare un preciso messaggio politico, comuni agli organizzatori della manifestazione, sembrerebbe emergere con chiarezza la ragione di quella sbalorditiva formulazione dalla quale siamo partiti.

- «nell’illusione che da soli si sia in pericolo e che invece se hai degli alleati sei più sicuro»;

Il parallelo può riferirsi ai Paesi dell’Est Europa che, seguendo la narrazione sopra citata, avrebbero provocato la risposta russa con la firma del Patto Atlantico, oppure alla volontà dell’Ucraina di entrare nella NATO.

Nel caso in cui il riferimento sia ai Paesi dell’Est, va rilevato come nel 1914 passò una sola settimana dall’invasione della Serbia all’allargamento del conflitto all’Europa, mentre oggi, a tre anni e mezzo di distanza dall’invasione dell’Ucraina, il conflitto non si è ancora allargato.

Va inoltre sottolineato che la Serbia del 1914 non faceva parte di alcuna alleanza ed è stata la prima ad essere attaccata, proprio come accaduto nel 2022 alla neutrale Ucraina (e a chi obietta la vicinanza con l’Occidente di quest’ultima ricordiamo le profondissime relazioni bilaterali tra Russia e Serbia). Questo è sì un elemento in comune tra i due Paesi e le due vicende, ma va in direzione esattamente contraria a quanto Barbero intende sostenere. Non è forse un caso che non ne faccia menzione. - «Il riarmo è pazzesco. Negli ultimi cinque anni prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale le grandi potenze europee […] aumentano le spese militari del 50% in media»;

A marzo scorso lo storico economico Adam Tooze, docente di storia economica presso la Columbia University, ha scritto un lungo articolo dedicato all’analogia – spesso presentata contestualmente a quella sul riarmo europeo proposta da Barbero – tra il riarmo tedesco attuale e “quello degli anni ’30 e come è andata a finire”. Inevitabilmente, egli va a menzionare anche la corsa agli armamenti del primo Novecento:

Dovrebbe risultare a dir poco scioccante vedere il riarmo nazista e l’era delle “economie di guerra” invocate come elemento di comune buonsenso per le politiche europee di difesa oggi. […] Per un’ottima ragione non è il riarmo nazista, ma sono i livelli di spesa dell’era dell’Appeasement britannica a offrire un punto di riferimento sensato per l’Europa di oggi. […] Significativamente, nel 2025 i partiti tedeschi stanno contrattando su un budget che potrebbe aumentare le spese per la difesa dal 3 al 4% del PIL, non al 30 o al 40. Definire questo come “economia di guerra” significa intorbidire le acque [o “avvelenare il pozzo” – cit. BUTAC ndr].

Dato che è stato possibile ritrovare questa citazione grazie al link fornito dal Post, diamo a Cesare quel che è di Cesare: qui il loro articolo sul riarmo europeo.

Gli elementi sopra presi in considerazione sono stati solamente quelli elencati da Barbero, ma per illustrare la profonda differenza tra Europa del 1914 ed Europa del 2022 potrebbero esserne elencati molti di più. Eviteremo di farlo in considerazione del fatto che non è lo scopo di questo articolo, né ci sembra che ce ne sia il bisogno. D’altronde, stiamo parlando delle seguenti situazioni:

Alcune brevi considerazioni

Nell’analogia storica è dunque possibile riscontrare molteplici problemi coi quali qui su BUTAC abbiamo spesso a che fare. Il caso sopra descritto – purtroppo solamente uno tra i tanti – vede la selezione di alcuni eventi, l’uso di un linguaggio a tratti ambiguo, interpretazioni contestabili e, quindi, la sovrapposizione della “presente realtà” alle “visioni di un’era” profondamente differente. E il pubblico si convince di aver compreso sia il passato che il presente.

Qualche attento lettore l’avrà notato: la ricostruzione del passato e l’analogia col presente non hanno ampliato in alcun modo la comprensione del presente. Quanto sapevamo prima sui giorni che viviamo è esattamente quanto sappiamo dopo. Piuttosto, alla luce di una più approfondita analisi ci si accorge che, per così dire, i termini del ragionamento andrebbero forse invertiti: non è l’analogia col passato che spiega il presente e avvalora il posizionamento, ma è il presente posizionamento a determinare i termini di costruzione dell’analogia e di ricostruzione del passato.

Scrive Confino nel suo saggio:

Le analogie storiche sembrano essere non solo un’ossessione dei profani in questi tempi travagliati, ma rappresentano un’attrazione fatale anche per gli studiosi di corroborata esperienza. […] [si arriva così a concepire] l’analogia come uno dei tanti strumenti letterari e retorici di cui lo storico (e, per quel che vale, ogni scrittore) fa uso nella sua prosa. Implica, metodologicamente, che l’analogia non aggiunge nessun elemento sostanziale in termini di evidenza e di logica o di prova storica. E’ un’illustrazione e una drammatizzazione di una conclusione alla quale si è già arrivati prima dell’utilizzo dell’analogia e che si sostiene anche senza di essa.

Ed è così che la storia viene a essere pienamente strumentalizzata. Non è un caso, forse, che i tempi da lui descritti fossero “travagliati”, proprio come i nostri. In un’epoca di grande disorientamento è infatti perfettamente comprensibile il tentativo di cercare una guida, se non una “soluzione”, in un passato che ci può apparire in qualche modo “domato”, ovvero “compreso” e quindi utilizzabile per avere la certezza di fare la scelta giusta, di essere dalla parte giusta oggi. Questa non è che un’illusione creata dalle nostre stesse menti.

Conclusioni

Come si diceva all’inizio, questo articolo nasce da un’esigenza personale di chi l’ha scritto. La speranza, però, è quella di aver stimolato la curiosità dei lettori e di aver fornito qualche utile strumento critico per riconoscere un tentativo di strumentalizzazione della storia. A volte capirlo è semplice, altre è più complicato, ma un’eccellente base di partenza rimane la stessa delineata nel nostro articolo di qualche tempo fa “Il pensiero critico in otto punti chiave”. Infondo, il problema sta sempre nell’essere in grado di riconoscere le fallace logiche – proprie e degli altri – e di gestire i propri bias cognitivi, applicando tale approccio allo sconfinato campo della storia.

Scriveva ancora Michael Confino:

Gli ostacoli sopra menzionati – bias, soggettività, barriere culturali – sono tremendamente reali, ma non precludono la possibilità di ricostruire il passato nei suoi specifici termini. Gli storici professionisti sanno di non essere immuni dalle trappole che derivano da questi ostacoli e le considerano i rischi del mestiere. Non si smette di guidare la macchina per le statistiche settimanali degli incidenti stradali. […]

Dopo aver fatto uso e abuso dell’analogia “Bosnia=Vietnam”, alcuni commentatori e politici – contrari a qualsiasi tipo di aiuto per la Bosnia – hanno trovato una nuova argomentazione nel “migliaio di anni” [di massacri reciproci ndr] della storia dei Balcani. Ma proprio come la Bosnia non è il Vietnam, questi Balcani immaginari durante un migliaio di anni immaginari di persone “che si ammazzano tra di loro” non assomigliano affatto alla realtà. I Balcani reali “davanti a noi” sono quelli che […] i politici riuscivano a malapena a collocare sulla mappa appena qualche ora prima che pretendessero di sapere tutto sul loro “migliaio di anni” di storia. Loro non sapevano nulla, ma non c’è alcun bisogno di conoscere per tracciare delle analogie. E in occidente questa insidiosa “analogia dei Balcani” ha molto aiutato la politica del non-intervento e dell’abbandono dei bosniaci ai massacri perpetrati dai serbi e dai croati. […]

I profani possono (più o meno) aggiustare nelle loro menti questa complessità e le sue contraddizioni. Loro possono farlo […] perché il dialogo col passato non è la loro ricerca quotidiana, ma un ancillare ed episodico incontro […] e, infine, perché ogni volta che essi incontrano la “storia”, questa è modellata, preconfezionata, pronta per servire la versione di quel che loro vogliono credere che sia storia […]

Fortunatamente, la scelta dello storico […] non è tra trovare giustificazioni ex post nel presente per gli eventi e per le azioni del passato, o delineare elusive e fuorvianti “lezioni” di un passato che possano servire da guida per gli affari pubblici odierni e da giustificazione della professione di storico come “alto prelato” di un “passato utilizzabile”. […]

Il presente può insegnare agli storici – e, per quel che vale, a ogni altro – molto sulla natura umana e sul comportamento umano in miriadi di situazioni differenti. Il passato può insegnarci come afferrare l’unicità storica di ogni contesto e come evitare di trasporre le nozioni passate o presenti a tempi e contesti differenti. Queste sono lezioni modeste, certo […] Ma modeste o meno, esse sono molto più utili e sagge delle grandiose e ingiustificate aspettative riposte nelle “lezioni della storia”, o dei rischiosi paralleli che hanno così spesso portato a disastri.

Il vero problema non è quello di imparare qualcosa dal presente sul passato, ma di imparare in quali modi il presente agisce costantemente sul nostro pensare il passato, quali sono le sue influenze e come superarle.

Soprattutto perché, come concludeva Adam Tooze:

Il mondo dilaniato da crisi interconnesse nel quale ci troviamo comporta per l’Europa nuove sfide di sicurezza. Ma non ci sarà di alcun aiuto aggravare la nostra ansia sovrapponendo la realtà del presente a dei fantasmi quasi dimenticati e a visioni di un’era la cui storia della violenza militare è stata ben più oscura della nostra.

RC

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.

L’articolo Storia, istruzioni per l’uso – Vol. I: utilità e utilizzo proviene da Butac – Bufale Un Tanto Al Chilo.