La Rivoluzione Ungherese del 1956 – parte I

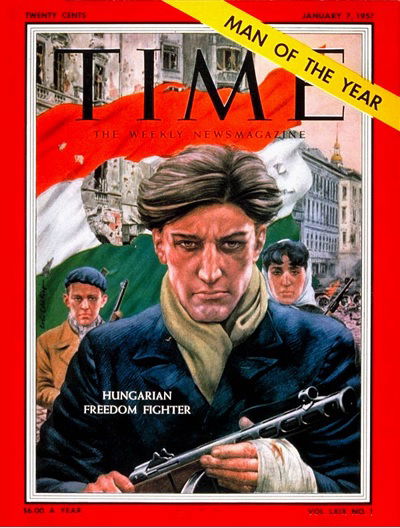

Nel lontano 1956, allo scadere della prima settimana di novembre iniziava a spegnersi quell’incendio passato alla storia come Rivoluzione Ungherese. Essa non è così nota al grande pubblico, eppure, come si vede in copertina a questo articolo, il TIME Magazine nominava l’Hungarian Freedom Fighter come “Uomo dell’anno 1956”. Quegli eventi furono infatti di importanza cruciale e segnarono un prima e un dopo. Soprattutto, però, provando ad ascoltare quanto fu detto e a leggere quanto fu scritto in quei giorni, ci si accorgerà dell’uso di precise terminologie e retoriche e si coglieranno taluni fenomeni sociali, culturali e politici che, purtroppo, possiamo ritrovare ancora nella realtà di oggi.

Nata come manifestazione, evoluta presto in rivolta e culminata in vera e propria rivoluzione, essa fu uno spontaneo tentativo di liberazione nazionale che in quei giorni diede da scrivere a tutte le grandi testate internazionali, infiammò i dibattiti, accese le polemiche e si concluse, tragicamente, con l’invasione sovietica del Paese. Per queste e per ben più specifiche ragioni si intende qui ripercorrere quegli eventi, per cogliere gli elementi di similitudine con quanto accaduto sia durante la Rivoluzione della Dignità nel 2013-2014 che con l’invasione su vasta scala dell’Ucraina dal 24 febbraio 2022. Urge dunque una premessa.

Pochi giorni fa pubblicavamo un articolo nel quale mettevamo in guardia dall’uso delle analogie storiche, in grado di raccontarci più dei bias di chi le propone che non della storia in sé. Per questa ragione non si vuole qui forzare alcuna sovrapposizione tra gli eventi di quasi settanta anni fa e quelli che sconvolgono l’Ucraina di oggi. L’obiettivo è piuttosto quello di far emergere taluni specifici elementi di contatto tra le due vicende in grado di raccontarci qualcosa in più sulla realtà odierna. Non pretendiamo quindi di decifrare quest’ultima, ma se al termine dell’articolo i nostri lettori si sentiranno arricchiti e più consapevoli in merito a specifiche tematiche, noi ci potremo ritenere soddisfatti. Detto ciò, le soluzioni ai problemi di oggi non vanno cercate nel passato, ma costruite nel presente.

Per fare quanto ci siamo riproposti, faremo riferimento principalmente a tre fonti:

- il libro ”La Rivoluzione Ungherese. Una documentata cronologia degli avvenimenti attraverso le trasmissioni delle stazioni radio ungheresi” (pubblicato a pochi mesi dagli eventi, da esso saranno tratte alcune trasmissioni radio ungheresi di quei giorni);

- gli articoli de l’Unità (”Organo del Partito Comunista Italiano”, la cui narrazione è stata sostanzialmente allineata a quella sovietica, utile a cogliere alcune problematiche della stampa di chiara parte politica);

- gli articoli de l’Avanti! (testata socialista il cui inviato Luigi Fossati è stato presente a Budapest fin dal primo giorno della rivoluzione e i cui articoli vennero ripresi da altre testate del paese, utile ad evidenziare come, nonostante l’impronta politica, il lavoro degli inviati pronti a tuffarsi nella marea degli eventi e una buona dose di spirito critico riescano sempre a dare i loro frutti).

Attraverso di esse si tenterà di restituire un’immagine di quanto vissuto dagli ungheresi e di mostrare come quegli eventi siano stati raccontati ai lettori del nostro Paese. Ovviamente, per un’accurata ricostruzione ci sarebbe bisogno di molte più fonti di quelle elencate, ma qui non si intende ovviamente fare questo e per gli obiettivi che ci si è prefissi, invece, reputiamo che esse siano più che sufficienti. Buona lettura.

Contesto e protagonisti

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, Stalin diresse nell’Est Europa un processo di instaurazione di regimi a partito unico e di “liquidazione” degli esponenti comunisti nazionali non disposti a implementare alla lettera le sue politiche. L’Ungheria subì, assieme agli altri Paesi, questo processo.

Nel 1953 Stalin morì, nel 1955 venne stipulato il Patto di Varsavia di cui l’Ungheria fu membro fondatore e – questo l’evento chiave – nel febbraio 1956 al XX Congresso del Partito Comunista dell’Unione Sovietica (PCUS) il segretario generale Nikita Krusciov pronunciò un discorso col quale denunciò il “culto della personalità” instaurato da Stalin, assieme agli arresti di massa, alle esecuzioni e alle deportazioni da egli perpetrate: aveva così inizio il processo di “destalinizzazione” e il ritorno ai “principii di Lenin“. Il problema fondamentale di tale processo fu che si attribuirono tutte le colpe al solo Stalin, discolpando di fatto ogni altro sostenitore ed esecutore e senza soffermarsi sulle criticità strutturali del sistema che aveva permesso che tutto ciò accadesse.

Il ”rapporto segreto” di Krusciov non rimase tale a lungo: il New York Times ne venne in possesso e lo pubblicò interamente il 4 giugno successivo. Il 28 giugno iniziavano le proteste in Polonia e, ispirati dal successo polacco, gli ungheresi davano inizio alla rivoluzione il 23 ottobre.

Per motivi di spazio questa ricostruzione è ridotta all’essenziale, per cui, lettori, non ce ne vogliate. Al solito, per un minimo di approfondimento potete visitare la pagina Wikipedia dedicata e le relative fonti.

Per non perdersi sarà inoltre necessario tenere a mente qualche nome:

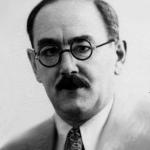

1. Imre Nagy – “Protagonista” della vicenda, membro del Partito Ungherese dei Lavoratori (il partito comunista ungherese) precedentemente allontanato dalla corrente stalinista contraria al suo programma di riforme, ma proprio per questo amato dal popolo che ne chiede ora il ritorno;

2. Laszlo Rajk – Ex ministro ungherese condannato per tradimento e impiccato poco dopo, di lui e di molti altri ingiustamente condannati il popolo chiede ora la riabilitazione e, per quelli ancora vivi, la scarcerazione;

3. Erno Geroe (o Gero) – Stalinista alla guida del Paese, il popolo che ne chiederà le dimissioni;

4. Matyas Rakosi – Ex primo ministro di Ungheria odiato dal popolo, più volte i rivoluzionari chiederanno l’allontanamento dalla politica della “cricca di Rakosi”;

5. Janos Kadar – Inizialmente alleato di Nagy, gli volterà poi le spalle per diventare Presidente del Paese dopo l’intervento delle truppe sovietiche.

Fatta questa introduzione, da qui in poi riproporremo quanto detto e scritto in quelle precise giornate, tentando di mettere in luce i passaggi fondamentali di questa vicenda e, in ogni caso, consigliandovi di andare a recuperare almeno qualche pagina di giornale per intero.

Prima parte: dal 23 ottobre al 29 novembre

Radio Budapest

Radio Budapest, Servizio per l’interno – Ore 9. Come abbiamo trasmesso ieri, assemblee generali degli studenti sono state tenute in molte facoltà di Budapest. In queste assemblee è stato deciso che la gioventù di Budapest terrà in silenzio una dimostrazione di simpatia dinanzi all’ambasciata della Repubblica popolare polacca. […] La gioventù universitaria ha inoltre approvato una risoluzione per denunciare e reprimere ogni sorta di dimostrazione estremista provocatoria ed anarcoide.

Verso mezzogiorno viene diramato un avviso del Ministero per l’Interno secondo cui per “assicurare l’ordine pubblico” nessuna riunione o dimostrazione sarà autorizzata fino a nuovo avviso. Il nuovo avviso arriva dopo un’ora e mezza e con esso si ritira quanto detto in precedenza, segno di probabile indecisione su come intervenire.

Radio Budapest, In ungherese per l’Europa – Ore 17.30. Bandiere nazionali, giovani con la coccarda nazionale all’occhiello che cantano l’inno di Kossuth [capo del movimento d’indipendenza ungherese ed eroe della rivoluzione del 1848 ndr], la Marsigliese e l’Internazionale […] Dapprima erano solo migliaia ma a loro si sono poi uniti giovani, lavoratori, passanti, soldati, vecchi studenti delle scuole medie e tranvieri. La folla cresceva di decine di migliaia di persone. Le strade risuonavano di queste parole d’ordine: «Popolo di Kossuth, avanti spalla a spalla!», «Vogliamo nuovi capi: abbiamo fiducia in Imre Nagy», «Viva l’esercito popolare», e così via. Queste grida si propagano, i colori nazionali sventolano nell’aria.

Alle ore 19.00, come precedentemente annunciato, Erno Geroe pronuncia un discorso al Paese:

Servizio per l’interno – Cari compagni, amici, popolo lavoratore d’Ungheria […] Obiettivo essenziale dei nemici del nostro popolo è oggi quello di minare il potere proletario… di scuotere la fiducia popolare nel partito… di allentare gli stretti vincoli di amicizia che intercorrono tra il nostro Paese […] e l’Unione Sovietica. […]

Costoro […] affermano che i nostri rapporti commerciali con l’Unione Sovietica sono schiavistici e che la nostra indipendenza dovrebbe essere difesa non dalle minacce degli imperialisti, ma da quelle sovietiche. […] La verità è che l’Unione Sovietica […] ha liberato il nostro Paese dal giogo del fascismo hortista […]

Noi comunisti siamo patrioti ungheresi… ma vogliamo chiarire nel modo più categorico che non siamo neppure nazionalisti. Noi condanniamo perciò coloro che spargono il veleno dello sciovinismo tra i nostri giovani ed hanno profittato della libertà democratica […] per condurre una dimostrazione di carattere nazionalista.

Per inciso, con “fascismo hortista” Geroe si riferiva al regime guidato dall’ammiraglio Horthy, al potere in Ungheria dal 1920 e alleato di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale.

Come vedremo poco più avanti, è proprio a questo punto che esplode la rivolta. Quella sera alle ore 23.00 Radio Budapest trasmette “le richieste del Paese” formulate in sette punti dall’Unione degli scrittori magiari, schieratasi in sostegno dei manifestanti:

1) Chiediamo una politica nazionale indipendente e basata sui principi del socialismo. I nostri rapporti […] devono essere basati sul principio dell’eguaglianza. […]

3) Domandiamo una chiara esposizione della situazione economica nazionale […]

4) […] I sindacati dovrebbero rappresentare veramente gli interessi della classe lavoratrice ungherese […]

6) La cricca di Rakosi […] deve essere eliminata dalla vita politica nazionale. Imre Nagy [e altri] dovrebbero essere nominati a cariche adeguate.

7) […] Il popolo dovrebbe eleggere, a voto segreto, i propri rappresentanti nel Parlamento.

Difficile associare queste rivendicazioni a dei “controrivoluzionari” e “fascisti”, ma quella notte alle ore 3.30 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Popolare Ungherese rende noto che:

Servizio per l’interno. Elementi fascisti e reazionari hanno lanciato un attacco armato contro i nostri edifici pubblici e le nostre Forze Armate. Al fine di ristabilire l’ordine pubblico […] sono vietate tutte le riunioni, assemblee e dimostrazioni. Le Forze Armate hanno ricevuto l’ordine di applicare tutti i rigori della legge.

Poco dopo le ore 7.00 del mattino la stessa radio dirama l’annuncio: “Imre Nagy è il nuovo capo del governo”. Poi, verso le 8.00 viene trasmesso quanto segue:

Il governo è stato colto di sorpresa da questi sanguinosi e vili attacchi ed ha quindi chiesto aiuto, in conformità dei termini del trattato di Varsavia, ai reparti sovietici di stanza in Ungheria. Le formazioni sovietiche […] stanno partecipando al ristabilimento dell’ordine.

Nella notte tra 23 e 24 ottobre Budapest sprofonda nel caos, tra colpi d’arma da fuoco, incendi e feriti sparsi per la città. Vengono colpiti i simboli del potere sovietico: non solo dalla bandiera nazionale si strappa via la falce e martello posta al centro del tricolore, ma il monumento a Stalin viene abbattuto. Numerose organizzazioni prendono posizione a favore di Nagy e condannano il caos creato dagli “elementi controrivoluzionari”: sono il Consiglio Nazionale delle Donne Ungheresi, il Movimento Nazionale per la Pace, il Consiglio Nazionale dei Sindacati, l’Associazione Nazionale della Stampa Ungherese. Anche “Richard Horvath, Presidente del Consiglio per la Pace del clero cattolico, invita la nazione a confidare in Nagy”, mentre la Croce Rossa Ungherese chiama i suoi attivisti a intervenire. Intanto, inizia a giungere notizia di complessi industriali saldamente in mano agli operai, gruppi impegnati nella lotta armata e altri che depongono le armi, mentre si assiste al rapido propagarsi della protesta in tutto il territorio nazionale.

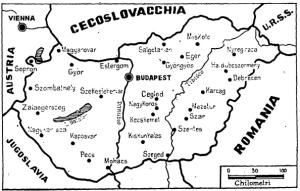

Nel giro di paio di giorni iniziano a trasmettere le radio “libere” di Miskolc, Baranya, Nyiregyhaza, Pecs e Gyor. Proprio in virtù del coinvolgimento di tutta la società ungherese e per l’estensione nazionale della rivolta si arriverà quindi a parlare propriamente di Rivoluzione Ungherese.

L’Unità

La mattina del 24 ottobre L’Unità titola in prima pagina:

Grave tentativo reazionario di distorcere il processo di democratizzazione

Scontri nelle vie di Budapest provocati da gruppi armati di contro-rivoluzionari

In quelle righe si legge:

Elementi ostili alla democrazia popolare hanno tentato dapprima di trasformare una pacifica manifestazione […] in una dimostrazione contro il regime popolare; quindi, constatato il fallimento di questo obiettivo, hanno sferrato attacchi armati contro la stazione radio. L’organizzazione degli attaccanti in squadre, l’uso di camion e infine l’impiego delle armi negli attacchi, lasciano supporre che la operazione fosse preparata da tempo.

Fin dal primo giorno, dunque, l’Unità propone ai suoi lettori una precisa narrazione degli eventi – sostanzialmente in linea con quella di Geroe – e avanza anche l’ipotesi che l’”operazione fosse preparata da tempo”. Il 25 ottobre il quotidiano è ancora più netto:

L’altro ieri notte è stato scatenato a Budapest un putsch controrivoluzionario. […] Si tratta di un attacco armato diretto contro i gangli vitali della capitale ungherese, i centri dello Stato […] [La vittoria dei controrivoluzionari] significherebbe il ritorno alle guardie bianche, al terrore fascista tipo Horthy, al regime dei feudatari […]

Che questo solo potessero promettere all’Ungheria […] è provato da tutta la storia passata dell’Ungheria […] Il fascismo di Horthy nel ’19 si aprì la strada sulle rovine della rivoluzione socialista […] che l’ha portata alla servitù verso Hitler […] Terza via non ci fu, terza via non c’è oggi.

Va notato che la testata propone giorno per giorno una ricostruzione cronologica degli ultimi eventi a Budapest. Il problema fondamentale è che a scriverla è il loro corrispondente da Praga, in Cecoslovacchia.

Solo il 27 ottobre, quattro giorni dopo la prima pubblicazione sugli eventi, i toni sembrano ammorbidirsi. Si scrive infatti di “masse le quali seguono gli insorti e combattono con loro, ma sono estranei a fini e obiettivi controrivoluzionari”.

Sul numero del 28 ottobre, a pagina 7 e in netto contrasto con quanto affermato pochi giorni prima si legge:

Da Vienna è qui giunta notizia che reparti controrivoluzionari sconfitti dalle forze governative, stanno riparando in Austria. Il ministro austriaco della Difesa […] ha dichiarato che “le forze ribelli ungheresi non sono sufficientemente organizzate. I contatti fra i vari reparti sono scarsi. Le forze ribelli stesse non conoscono l’attuale situazione militare in Ungheria”.

Quello stesso giorno l’Unità riporta a pagina 8 il “giudizio della Pravda”, organo di stampa del PCUS:

Questa avventura antipopolare […] è il risultato di un lungo lavoro sovversivo delle potenze imperialistiche […] Allorché i paesi del sistema socialista si battono coerentemente per la coesistenza pacifica […] i circoli imperialistici degli Stati Uniti, dell’Inghilterra, della Germania Occidentale […] non risparmiano le forze per ingerirsi negli affari dei paesi socialisti con la provocazione, le diversioni, l’organizzazione di forze clandestine […]

Il putsch si è svolto secondo un piano […] diretto da […] ex ufficiali del regime di Horty. Su quest’ultimo particolare vi sono eloquenti testimonianze di agenzie occidentali.

Solamente il 30 ottobre Palmiro Togliatti pubblicava le seguenti righe:

Per un giudizio critico completo ci mancano ancora troppo elementi. […] La prima esigenza per noi, dunque, […] è di non lasciarci trascinare sotto qualsiasi pretesto dalla corrente rumorosa e sfacciata.

I gruppi parlamentari di destra colgono infatti l’occasione per attaccare il PCI, l’Unione Sovietica e il comunismo. Il segretario del PCI, però, a distanza di una settimana dall’inizio degli eventi e dopo che tutto e il contrario di tutto era stato scritto su l’Unità, ancora non prende una posizione chiara. Si limita piuttosto a rispedire le accuse al mittente.

L’Avanti!, edizione romana

Fin dalla prima pubblicazione, quella del 24 ottobre, la testata informa i suoi lettori delle difficoltà di comunicazione e di reperimento delle informazioni su quanto sta accadendo a Budapest:

E’ da notare che i servizi telefonici con Budapest sono interrotti e che all’una di stanotte non erano ancora stati ripristinati. L’ufficio telefonico di Budapest ha fatto sapere che il guasto sarebbe stato riparato non prima di domattina alle 8.

Il guasto durerà per ben più tempo e la testata continuerà a rimarcare queste difficoltà.

Il 25 ottobre il giornale fornisce informazioni di contesto utili alla comprensione degli eventi. Alla prima pagina si trova infatti una biografia di Imre Nagy e in un altro articolo si scrive:

Nagy, l’uomo che era stato estromesso dalla direzione del governo nel ’55 e criticato fino a quest’anno per aver proposto un programma di riforme che oggi viene ripresentato sotto la pressione della guerra civile, è stato riportato al governo troppo tardi, benché da settimane […] ogni manifestazione si concludeva col nome di Nagy.

La logica che non perdona ha voluto che proprio Nagy dovesse assumere la responsabilità della repressione sanguinosa della rivolta.

Degno di nota è poi lo spirito critico con cui la testata legge le informazioni trasmesse da Radio Budapest:

E’ da notare che nessuna delle tante trasmissioni della emittente ungherese ha ancora accennato al modo come gli insorti siano riusciti a procurarsi armi in quantità e qualità tali da tener testa molto tempo al massiccio attacco sferrato dai reparti militari ungheresi e sovietici.

Inoltre, il corrispondente da Mosca informa che:

I giornali sovietici riportano puramente e semplicemente un comunicato dell’agenzia Tass dove tutto quanto è attribuito all’opera di agenti controrivoluzionari, col risultato che non vengono neppure spiegate le ragioni del richiamo di Nagy alla testa del governo poiché non si capisce come pochi agenti provocatori avrebbero potuto determinare la caduta del ministero.

Due giorni dopo, sul numero del 27 ottobre, compare un’intervista a un esponente del circolo Petofy. Il circolo era stato fondato l’anno precedente dall’Organizzazione giovanile comunista ungherese e intitolato al poeta ungherese che avrebbe dato inizio alla rivoluzione del 1848. L’uomo aveva partecipato ai fatti di Budapest:

Fu spontanea. […] Prima Horty, poi Hitler, poi Stalin. Dio sa se non abbiamo sperato e creduto in Stalin! […] La fiducia si spegne, […] sacrifici, sacrifici […] Poi Stalin muore. Dateci qualcosa di nuovo: ci danno Nagy; poi lo buttano giù […] Lo buttano giù come avevano buttato giù Rajk, senza processo, ma anche senza spiegazioni. […] Allora ci vengono a dire che dal ’29 in poi tutto quello che Stalin aveva fatto era sbagliato. Poi mettono fuori Rakosi, ma rimangono i suoi. Intanto fanno i funerali a Rajk, spiegano che era onesto, che lo hanno assassinato, che la pubblica accusa, il tribunale, il carnefice, tutti avevano agito insieme per un complotto. Ma no, anche un uomo ha il suo cervello: i limiti del credibile non si toccano più, siamo nel campo della fantasia. Un brutto sogno. Credetemi, io sono di sinistra, sono sempre stato di sinistra, ma da doccia fredda a doccia fredda si porta la gente allo scetticismo, alla disperazione. Non si possono mantenere gli uomini sospesi fra i veti di due menzogne: finiscono per non credere nemmeno alla verità.

Il giornalista Leilio Basso nel suo articolo “Aver Coraggio” non lascia spazio a dubbi:

Di fronte ad avvenimenti come quelli in corso in Polonia e in Ungheria, e domani forse anche in altri paesi, baloccarsi ancora con delle formulette, invocare sempre lo stesso pretesto dei “provocatori occidentali” a Berlino come a Poznan [in Polonia ndr] e a Budapest […] significherebbe recare offesa all’intelligenza e al senso di responsabilità delle masse.

Sul numero del 28 ottobre compaiono per la prima volta le note dell’inviato Luigi Fossati, uno dei pochi giornalisti presente a Budapest fin da martedì 23:

Ho cercato in continuazione di mettermi in contatto telefonico col giornale e ho cercato di far ritrasmettere il servizio via telescrivente da Varsavia o da Praga. […] La capitale ungherese è stata completamente isolata. Lo è ancora. Le ho quindi affidate [le note ndr] a un mio amico musicista in partenza per l’Italia.

[…] venivano alzate bandiere con l’antico stemma di Kossuth […] I tram si fermano, scendono operai e impiegati che stanno rincasando, si accodano alla manifestazione […] poi le centomila persone intonano l’inno nazionale. […] Intorno alle ore 20 non ci furono però incidenti di rilievo […] Dai balconi di alcune caserme è stato issato il tricolore […]

Guardo le persone che mi stanno intorno, mentre l’interprete mi traduce e vedo i loro volti farsi cupi […] Geroe mette principalmente l’accento sugli aspetti definiti “nazionalistici e sciovinisti” […] Una forte colonna di manifestanti […] si stava intanto avviando verso la sede della Radio […] Ci fu il tentativo di forzare gli ingressi per far trasmettere le richieste dei dimostranti, a correzione del discorso di Geroe.

Degna di nota è anche l’intervista a un insorto della città di Magyarovar. Ci limiteremo a riportarne una sola frase:

Questa rivolta è uno scoppio di disperazione

Quel giorno Pietro Nenni scrive un articolo intitolato “La corrente pura e la sporca schiuma” in cui prende chiaramente posizione, affermando che “la purezza” delle intenzioni degli operai e degli studenti “non può essere offuscata dalla schiuma fascista che certamente s’è mescolata alla limpida corrente delle rivendicazioni popolari”.

Fine prima parte

Riassumendo, nella sera del 23 ottobre una manifestazione studentesca porta in strada a Budapest operai, impiegati e soldati – in breve, il popolo ungherese – uniti nel chiedere che il processo di destalinizzazione e rinnovamento democratico del Paese sia portato a pieno compimento. I manifestanti sventolano la bandiera nazionale, cantano “La Marsigliese” e “L’Internazionale” e il capo del governo risponde accusandoli di “nazionalismo” e di “fascismo hortista”.

In città scoppia il caos. Nella notte Geroe si dimette, Nagy fa il suo ritorno al governo e le truppe sovietiche vengono chiamate a “ristabilire l’ordine”. Intanto, le comunicazioni da Budapest sono bloccate.

La Tass, la Pravda e l’Unità sono unanimi nel condannare il “putsch” organizzato dalle “potenze imperialiste” e portato avanti da “ex ufficiali del regime di Horty”, mentre l’Avanti! scrive che “dai balconi di alcune caserme è stato issato il tricolore”, di “soldati” tra i manifestanti e che alcuni di questi hanno provato a “forzare gli ingressi” delle radio per far trasmettere le loro richieste.

In Italia i giornali propongono versioni degli eventi a tratti contrastanti, i partiti si lanciano nella bagarre politica e la società viene travolta da lunghi dibattiti e aspre polemiche. In questo contesto, il 29 ottobre, col sostegno di Francia e Gran Bretagna, Israele invade l’Egitto: inizia la Crisi di Suez.

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.

L’articolo La Rivoluzione Ungherese del 1956 – parte I proviene da Butac – Bufale Un Tanto Al Chilo.